Mardi 28 avril. Deux cloches, 2-3 ou mi-fa#.

Èfants d’Djibloû.

Toutes les heures de 8h à 21h, le carillon automatique joue le refrain d’Èfants d’Djibloû.

C’est par décision du 8 novembre 1949 que le Conseil communal conféra un caractère officiel à ce chant régulièrement entonné. Les paroles sont de Joseph Laubain (1877-1952), Grand Prix de littérature wallonne qui fut par ailleurs échevin et plusieurs fois bourgmestre faisant fonction.

C’est par décision du 8 novembre 1949 que le Conseil communal conféra un caractère officiel à ce chant régulièrement entonné. Les paroles sont de Joseph Laubain (1877-1952), Grand Prix de littérature wallonne qui fut par ailleurs échevin et plusieurs fois bourgmestre faisant fonction.

Au niveau de la musique, il s’agit d’un arrangement au départ d’une chanson de marche militaire. On le doit à Victor De Becker, musicien reconnu qui fonda l’académie au début des années 1920.

Le refrain se veut général, fédérateur et joyeux. Les couplets décrivent le Gembloux de l’époque et nous pouvons constater que pas mal de choses restent d’actualité à l’exception notable et bien compréhensible de ce qui concerne l’industrie et les villages qui ont rejoint la commune depuis.

Nous avons enregistré un nouvel arrangement du morceau en 2015 avec la chorale Canticorum. Paroles en orthographe officielle wallonne, traduction et enregistrement sont disponibles sur le site du Cercle royal ‘Art et Histoire’ : http://www.crahg.be/efants-d–djiblou.html Illustrations : Photo de Joseph Laubain et partition simplifiée.

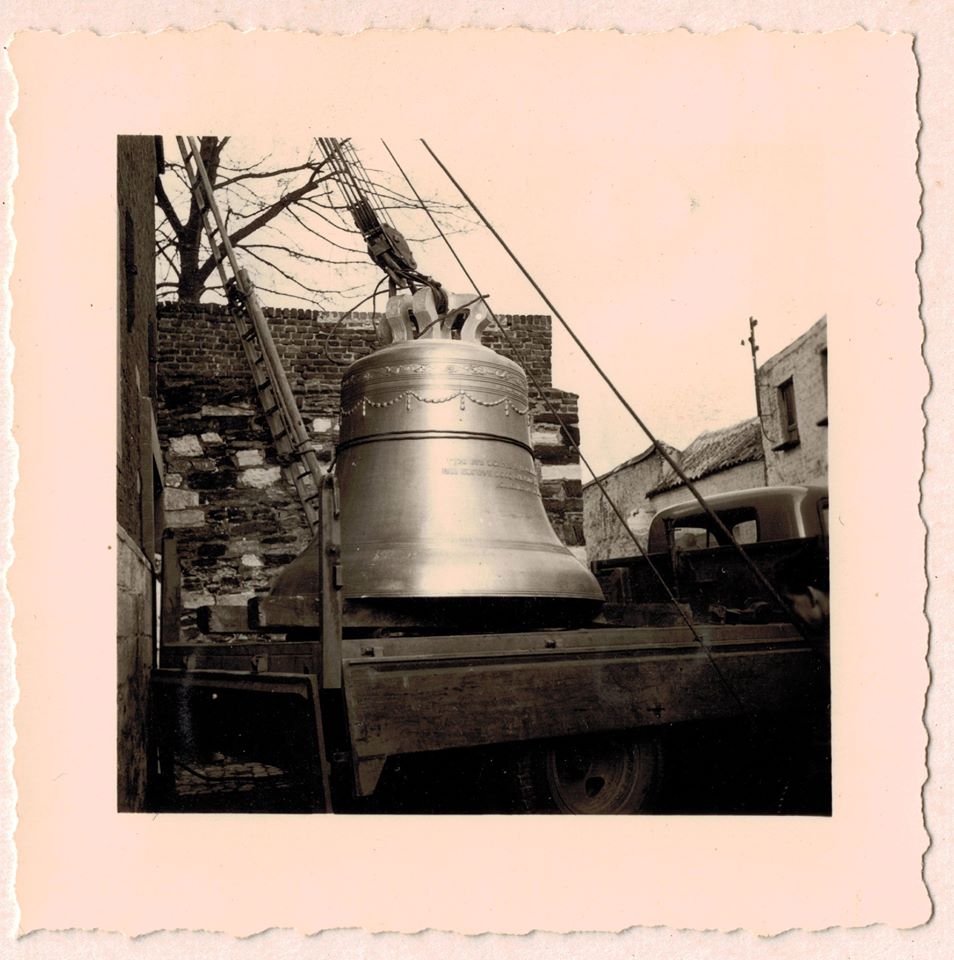

Le fondeur Michiels refuse d’appliquer sa garantie et la Ville lui intente un procès. Elle le gagne au bout de plusieurs années de procédure durant lesquelles l’idée de remplacer le bourdon par un carillon fait son chemin. En accord avec la famille de Gustave Docq, la voix grave saluant les grandes occasions laisse sa place à un instrument de musique permettant de jouer de nombreux airs.

Le fondeur Michiels refuse d’appliquer sa garantie et la Ville lui intente un procès. Elle le gagne au bout de plusieurs années de procédure durant lesquelles l’idée de remplacer le bourdon par un carillon fait son chemin. En accord avec la famille de Gustave Docq, la voix grave saluant les grandes occasions laisse sa place à un instrument de musique permettant de jouer de nombreux airs. Le carillon est fourni par la firme néerlandaise Petit & Fritsen qui racheta l’entreprise Michiels tombée en faillite. L’ensemble pèse 2.350 kg et comprend 47 cloches, la plus lourde étant un si bémol de 379 kg pour un diamètre de 85 cm. Sur cette cloche figure le texte suivant :

Le carillon est fourni par la firme néerlandaise Petit & Fritsen qui racheta l’entreprise Michiels tombée en faillite. L’ensemble pèse 2.350 kg et comprend 47 cloches, la plus lourde étant un si bémol de 379 kg pour un diamètre de 85 cm. Sur cette cloche figure le texte suivant : Tchirou et Piconette

Tchirou et Piconette

Tchirou mesure 3,67 m et Piconette 3,48 m. Ils sont portés et ne se font pas prier pour danser…

Tchirou mesure 3,67 m et Piconette 3,48 m. Ils sont portés et ne se font pas prier pour danser… Vendredi 24 avril. Sonnerie de quatre cloches 1-3-4-5 ou ré-fa#-la-si. Tierce majeure-quinte-sixte. C’est un accord assez joyeux qui sonne pour la messe chaque dimanche matin.

Vendredi 24 avril. Sonnerie de quatre cloches 1-3-4-5 ou ré-fa#-la-si. Tierce majeure-quinte-sixte. C’est un accord assez joyeux qui sonne pour la messe chaque dimanche matin. Le samedi 5 juin 1954, les autorités convièrent la population sur la place de Hôtel de Ville pour la sonnerie d’inauguration. Un hommage fut rendu à Gustave Docq pour les services qu’il rendit et les legs qu’il fit à la Ville. Elle décida d’ailleurs de graver un souvenir dans la plaque de la rue portant son nom. C’est à ce moment-là que son libellé devint :

Le samedi 5 juin 1954, les autorités convièrent la population sur la place de Hôtel de Ville pour la sonnerie d’inauguration. Un hommage fut rendu à Gustave Docq pour les services qu’il rendit et les legs qu’il fit à la Ville. Elle décida d’ailleurs de graver un souvenir dans la plaque de la rue portant son nom. C’est à ce moment-là que son libellé devint :

On y trouve le monument représentant « Le laboureur à l’étude ». Il date de 1910 et marque le cinquantième annive

On y trouve le monument représentant « Le laboureur à l’étude ». Il date de 1910 et marque le cinquantième annive

Mardi 21 avril. On ajoute une cloche à la combinaison d’hier et on observe que le rendu devient tout différent, plus joyeux : 1-2-3-5 ou ré-mi-fa#-si.

Mardi 21 avril. On ajoute une cloche à la combinaison d’hier et on observe que le rendu devient tout différent, plus joyeux : 1-2-3-5 ou ré-mi-fa#-si.

Lundi 20 avril. Complétons la sonnerie d’hier en ajoutant une basse : 1-2-5 ou ré-mi-si. Il y a deux choses dans cette combinaison : le caractère un peu austère des deux premières cloches séparées d’un ton et la légèreté apportée par le si. Cette combinaison est utilisée le 2 novembre pour se souvenir des défunts de l’année. Elle allie à dessein la tristesse du deuil et l’apaisement auquel on aspire.

Lundi 20 avril. Complétons la sonnerie d’hier en ajoutant une basse : 1-2-5 ou ré-mi-si. Il y a deux choses dans cette combinaison : le caractère un peu austère des deux premières cloches séparées d’un ton et la légèreté apportée par le si. Cette combinaison est utilisée le 2 novembre pour se souvenir des défunts de l’année. Elle allie à dessein la tristesse du deuil et l’apaisement auquel on aspire.

Dimanche 19 avril. Sonnerie de deux cloches, intervalle de quinte, 2-5 ou mi-si.

Dimanche 19 avril. Sonnerie de deux cloches, intervalle de quinte, 2-5 ou mi-si.